|

可穿戴式无线网络技术研究及应用

郑武 1,金纯 2, 杨致远 1

(1.重庆邮电学院应用技术学院,重庆,400065;2.重庆蓝牙无线技术研究所,重庆,400039)

摘 要:本文从可穿戴式计算机的概念出发,提出了可穿戴式无线网络的概念。并运用IEEE802.15标准中的蓝牙和ZigBee技术构建了可穿戴式无线网络模型,阐明了它们的服务原理,分析了可穿戴式无线网络的核心技术。最后展望了可穿戴式无线网络在不同领域的应用。

关键字: 可穿戴式无线网络 蓝牙

ZigBee 模型

中图分类号:TN915.02

文献标识码:A

1.可穿戴式计算机和可穿戴式无线网络

1.1可穿戴式计算机[1]

可穿戴式计算机是一种新概念的移动计算系统。其概念起源于20世纪60年代。自90年代以来,随着大规模和超大规模集成电路的迅猛发展,对可穿戴式计算机的研究进入了一个全新的阶段。目前,对可穿戴式计算机的概念并没有确切的定义。大体而言,可穿戴式计算机应具备以下基本特征:

• 可在运动状态下使用

• 使用的同时可腾出手或做其它的事情

• 使用者可进行控制

• 具有可持续性

• 多样性,即不同应用的可穿戴式计算机在构成、功能等方面应有所不同

从以上特征可看出,与传统的计算机相比,可穿戴式计算机与人的结合更为紧密。这就要求穿戴式计算机必须采用全新的人-机交互技术,从而达到人-机的和谐统一。这也是当前对可穿戴式计算机研究的热点问题和必须攻克的难点。

1.2 可穿戴式无线网络

在上面介绍的可穿戴式计算机系统中,各硬件装置之间主要是通过通信线缆连接的,采用的操作平台也是基于有线装置的。这种系统虽然在一定的场合有其适用性,但它的缺点也是明显的:

首先,它不够灵活。因为采用通信线缆这种"硬"连接方式,势必会影响用户躯体的活动空间和幅度,而这在一些应用场合是必须的,如体育锻炼。

其次,它没有考虑与现有的个人通信终端(如手机、PDA、MP3等)的融合。这会使得现有的通信终端成了与可穿戴式计算机实体上相互独立而功能上相互重叠的设备。

针对这种状况,本文提出可穿戴式无线网络的概念。与可穿戴式计算机相比,可穿戴式无线网络具有以下特点:

⑴ 更好的灵活性。

⑵ 充分考虑与现有的个人通信终端的融合。

⑶

能进行分散控制。这是由于各通信终端都有一定的运算处理能力和存储容量(并且随着超大规模集成电路的发展,这方面的性能势必会得到进一步的提高)。

⑷

更加人性化。用户可根据不同的应用、方便程度、以及个人的喜好来选择合适的主通信设备以控制整个网络。

由此可见,可穿戴式无线网络应具有比可穿戴式计算机更好的适用性和更广泛的应用前景,而且它可在现有的各种无线局域网技术的基础上开发。由于现有的各种无线局域网技术已较为成熟,因而较之可穿戴式计算机,在开发难度和开发周期上具有明显的优势。

2. 可穿戴式无线网络的系统模型

2.1 网络模型

当前,适合用来构建可穿戴式无线网络的技术主要有蓝牙和ZigBee等。这两种无线技术均属于IEEE802.15家族,工作于ISM频段。它们之间的区别如下表1-1所示。由于在组网方式上完全一致,因而用它们构建的可穿戴式网络模型也基本相同。

表 1-1 蓝牙与 ZigBee 的比较

|

|

扩频方式

|

最高速据速率

|

覆盖范围

|

接入方式

|

纠错机制

|

设备激活时间

|

业务类型

|

|

蓝牙

|

FHSS

|

1Mb/s

|

<10m

|

轮询-应答

|

前向纠错

|

3s

|

语音+数据

|

|

ZigBee

|

DSSS

|

250kb/s

|

10-75m

|

CSMA/CA

|

差错检测/重传

|

15ms

|

数据

|

⑴ 用蓝牙和ZigBee技术构建的可穿戴式无线网络结构

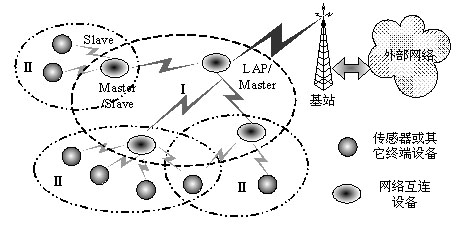

蓝牙和ZigBee的组网方式可分为三种形式:星型网、对等网和混合网[2]。采用蓝牙和ZigBee技术构建的可穿戴式无线网络宜采用混合结构形式,如图2.1所示。它是一个松散的Ad

Hoc网络,正好符合穿戴的需要。

图 2.1 可穿戴式蓝牙网络模型

上图中整个网络被划分为两级层次结构。Ⅰ级匹克网的主设备(Master)连接各Ⅱ级匹克网的主设备,各Ⅱ级匹克网的主设备在Ⅰ级匹克网中充当从设备(Slave)。每级匹克网均由主设备负责维护管理。为便于维护和管理整个网络,由Ⅰ级匹克网的主设备充当连接外部网络的LAP,并且该主设备不作为Ⅱ级匹克网的主(从)设备。当然,这里的LAP并不直接与有线网直接相连。可充当LAP角色的设备可能不止一个,但无论哪个设备作为网关设备,都应遵循上述的组网原则。

⑵ 可穿戴式无线网络设备

在上述的两种可穿戴式无线网络中,整个网络内的设备按照角色的不同可分为两种基本的类型:

传感器或其它终端设备:这类设备只需将采集到的数据传到Master即可,不承担任何管理和维护网络的任务。这类设备主要有传感器、探测器、耳麦和摄像机等。

网络互连设备:网络互连设备不只是负责转发终端设备传来的数据,还必须管理和维护各Ⅱ级网络。同时这些互连设备之间还必须形成新的网络。因而,网络互连设备应具有一定的存储容量和数据处理能力。从理论上说,各Master均可充当LAP,但实际上并没有这样的必要。在本模型中,充当网关的LAP只作为Ⅰ级网络的成员,负责管理和维护Ⅰ级网络,而不作为Ⅱ级网络的基站。这样做的目的是为防止同一设备担任过多的角色,会增加设备的复杂度。可充当网络互连设备的设备有PDA、GPS、头戴设备、MP3、手机以及PTT(Push

To Talk)等,其中手机等亦可充当与外网联系的网关。

2.2 服务原理

无论是采用哪种无线技术构建可穿戴式无线网络,都应能提供基本的服务和管理功能,这些功能包括内部数据传输、基于Web的服务和网络管理服务等。

⑴ 内部数据传输

内部数据传输是可穿戴式无线网络最基本的服务要求。在网络内部,Ⅰ级网络和Ⅱ级网络可采用不同的数据传输模式。在Ⅱ级网络中,传感器等终端设备与Master之间通常采用点到点传输模式,这是因为通常情况下Ⅱ级网络中的终端只需单项发送数据即可,且各通信终端之间一般不具有需要建立直接路由来完成的大量的通信业务。而在Ⅰ级网络中,Master则既可采用点对点传输,也可采用点对多点传输。但Slave之间若需进行点对点通信则必须脱离原来的匹克网,单独组建新的匹克网。

很显然,同一Ⅱ级网络中终端设备之间若需进行数据传输,则须经Master转发。若某一Ⅱ级网络中的终端设备要向其它Ⅱ级网络中的终端设备发送数据,则必须经过Ⅰ级网络中的LAP转发。当Ⅰ级网络中的设备需要向外部网络传送数据时,可考虑通过作为网关的LAP来转发,或建立虚连接。

⑵ Web 访问

通常情况下,只有Ⅰ级网络中的设备才具有Web访问的需求和条件。Web访问应通过网关来进行,这主要是考虑到网络的安全性。建立与Web站点的连接后,可以考虑采用C/S模式来提供业务,这些业务应包括FTP服务、E-mail服务、以及音频和视频服务等。对语音业务,可以考虑采取VoIP技术。

⑶ 网络管理服务

网络管理的任务是为维护整个网络的可靠运行。为了设备间建立通信连接和维护管理网络的方便,通常情况下都要对网络中的设备分配逻辑地址。在IPv6尝未启用之前,肯定很难做到把实际的IP地址作为各通信设备的逻辑地址。但作为网关的设备应拥有实际的IP地址,这样有利于进行Web访问。当然,如果必要,也可考虑将网关设备作为DHCP服务器,但这样显然会加重网关设备的工作负荷。事实上,也可利用各无线技术自己的地址编址和分配方案。

为检测网络内部设备的活动状态,可以向整个网络或特定的Ⅱ级网络发布广播消息。并根据反馈的情况对整个网络进行诊断,以便及时向使用者发出预警。当然,也可发布包含特定网络设备地址的广播消息,这种情况通常发生在消息发布者需要与该设备建立联系的时候。

3. 可穿戴式无线网络核心技术

尽管目前无线局域网技术已较为成熟,可作为开发可穿戴式无线网络的基础,但要将其真正应用于可穿戴式无线网络还需解决多项关键难题,这些难题集中体现了可穿戴式无线网络的核心技术,它主要表现在以下方面:

3.1 网络设计

网络设计首先要尽可能的保证系统功能的发挥和网络的稳定。相对有线技术而言,采用无线技术的可穿戴式网络在组网上有较大的灵活性。

除此之外,网络设计还应考虑人的体形特征和行为习惯。良好的网络结构应具有穿戴方便、舒适,重量轻、便于携带,有一定的抗震性等特征,同时还应尽量使网络的结构简单、使用方便(特别是操作和阅读方面的服务)。

3.2 输入输出装置[3][4]

输入输出装置是实现可穿戴式无线网络人-机交互的重要接口,人-机交互的灵活性和方便性不止会影响系统功能的充分发挥,而且还会影响到市场上的推广应用。

输入装置既包括手写板、键盘、麦克风等由人操控的装置,也包括摄像头、GPS、传感器等专门的数据输入装置。输入装置除实现语音和数据的输入外,还应能满足控制上的要求;输出装置包括耳机、显示装置和触动装置等。输出装置不仅要向使用者提供信息服务,同时还应体现使用者的意志和要求。当然,不同的应用所需要的输入输出装置不一定相同,应根据实际需要来配置。

3.3 多功能集成装置

应当说,满足穿戴式无线网络需要的具有特定功能的设备目前市场上大都已经具备,有些功能之间还进行了整合设计,如耳麦、触摸屏等。但这些设备大多不具有无线接口,所以需要对它们进行集成,并在外壳上重新设计以符合人体穿戴的需要。对那些在网络中承担多种角色的设备而言,多功能集成的需要就更为迫切,也更为重要。例如,作为网关的手机不仅应具有手机的各项功能,还应承担管理整个可穿戴式无线网络和进行数据转发的任务,这显然具有一定的挑战性。

多功能集成装置的集成度越高、设备越微型化,就越能更好地满足穿戴式无线网络的需要。当然,这有赖于超大规模集成电路的进一步发展。

3.4 操作平台

针对可穿戴式无线网络的要求,应提供与其硬件设备相对应的操作平台。操作平台同样可根据具体的应用需求来开发,但它们应具备基本的为保障整个网络稳定运行的各项管理服务。总体说来,可以直接借鉴当前在手机等移动终端上使用的掌上OS,并在此基础上进一步开发;也可采用Linux来开发专用的OS。前种方式将明显有利于缩短开发周期,并可重用现有的应用软件,其缺点是功能有限;后种方式可具有很强的针对性,其缺点是没有相应的应用软件支撑,开发难度较大。

3.5 网络顽存性[5]

网络的顽存性体现在它对周围环境的适应能力。它主要表现在两个方面:网络连接的可靠性和稳定性、网络的抗干扰能力。网络的顽存性在很大程度上决定了网络的服务质量(QoS)。由表1-1可知,蓝牙和ZigBee技术都有一些增强环境适应性的技术措施。例如在抗干扰方面,ZigBee和蓝牙分别采用了DSSS、FHSS技术;在纠错机制方面,蓝牙和ZigBee分别采用了前向纠错机制和差错检测/重传机制等等。但是,由于当前无线设备的迅猛增多,无线设备的使用环境也随之恶化,在加之它们都工作于ISM频段,因而有必要研究更可靠的技术措施来保障网络的顽存性。

3.6 能源

对可穿戴式无线网络,网络中的设备通常通过电池来供电。电池一个周期的平均工作时间一方面取决于电池的容量,另一方面也与设备的能耗和电源的使用效率有关。

目前,在大规模集成电路的推动下,很多电子设备都在向小型化和微型化方向发展。比较而言,电源技术并没有取得实质性进展,从而使得在很多移动通信设备中电池所占重量和体积的比例越来越大。因而寻找新的替代能源将是一项具有重要意义的课题。

在现阶段只能通过电池供电的情况下,除要求使用者应养成良好的操作习惯外,可从硬件和软件两方面来着手以提高电池的平均工作时间。硬件方面,应尽可能地提高设备的集成度,并利用新型元器件进行节能设计以降低设备的能耗;软件方面,应设计合理的设备工作模式和节能模式,同时开发相应的算法以使信号的发射功率具有自适应特性。

3.7 安全

安全问题也是无线网络固有的问题。解决安全问题的前提是使用者要有安全意识,其次才是技术和管理上的问题。当前很多无线网络都提供了认证和加密等方面的安全功能,但仅有这些措施是不够的!然而,安全措施的增多会加重网络设备的运行负担,降低网络的运行效率,这是矛与盾的关系。

有关无线网络的安全问题在很多文献中都有深入的讨论[6][7],这里不再赘述。

4. 可穿戴式无线网络的应用

可穿戴式无线网络可粗略地理解为无线局域网技术在个体上的实现(见图4.1)。可以说,在不同的领域都有可穿戴式无线网络的应用需求。

4.1 军事应用

军事领域是可穿戴式无线网络最有潜力的应用领域之一,特别是对情报搜索、敌后侦察等军事任务而言情况更是如此。对这类应用,通常要求

系统中配备有耳麦、摄像装置、

图 4.1 可穿戴式无线网络应用于人体的示意图

???

GPS装置、具有显示和存储功能的通信设备等,以便侦察人员通过系统与外界保持通信联系、确定自己所处的位置、方便地进行侦察活动。

4.2 工业应用

在工业生产领域,当空间环境等因素导致很多有线检测设备不能进行正常的作业,或者由于需要多个检测设备协同工作、而使用有线连接很不方便的时候,可应用可穿戴式无线网络。这不仅会带来方便,而且还可及时的获取、处理和传输数据,提高检测效果。

4.3 医疗保健和助残

对可穿戴式无线网络具有吸引力的另一个领域是医疗保健和助残。例如,可通过在病人身上安放多个传感器或其它医疗设备(还可根据需要将传感器安放到病人的体内),以检测病人的体征;对那些不需要住院治疗而又需要随时观察病情的病人,也可在病人身上安放一定数量的传感器,并通过无线网络发送的数据及时了解病人的最新情况。而对于残疾人,则更可以通过可穿戴式无线网络上的各项设备获取使用者或周边环境的信息,然后根据具体的情况提供帮助或告警信息(语音的或图像的)。

4.4 日常生活应用

在现实生活中,很多人其实都同时携带有多个终端。如果采用可穿戴式无线网络将这些终端连接起来,将能带来很多方便。例如可通过手机及时地下载朋友推荐的音乐、然后传送到自己的MP3上欣赏等。

可穿戴式无线网络还可为旅游探险者带来方便或提供安全保障,如此等等。

5. 结论

目前,无线局域网在很大程度上还是在扮演"电缆替代者"的角色,还没有成为人们"形影不离"的朋友甚至是人逻辑上的一部分。本文提出的可穿戴式无线网络的概念将进一步密切无线局域网和人的关系。本文对用两种不同的无线技术构建的可穿戴式无线网络模型进行了可行性研究,分析了其中的关键技术,对今后开展可穿戴式无线网络的研究具有启发和推动作用。

参考文献:

[1]陈东义.可穿戴式计算机的发展与趋势[J].重庆大学学报,2000,23(3):119-121.

[2]IEEE802.15Working

Group.IEEE802.15Standard[C].http://grouper.ieee.org/groups/802/15,March2002

[3]THOMAS B,TYERMAN S,GRIMMER K.Evaluation of three

input mechanisms for wearable computers[A].Proceedings

of the International Symposium on Wearable

Computers[C].Los Alnmitos,CA,USA:IEEE Computer

Society,1997,2-9

[4]NTTIN SAWHNEY,CHRIS SCHMANDT.Speaking and Listening

on the Run:Design for Wearable Audio

Computing[A].Proceedings of the 2ND International

Symposium on Wearable

Computing.Pittsburgh[C].Pennsylvania:IEEE Computer

Society,1998,108-115

[5]PahlavanK,KrishnamurthyP.无线网络原理[M].北京:科学出版社.2003

[6]Aziz A,Diffie W.Privacy and authentication for

wireless local area networks[J].IEEE personal

communications,First quarter,1994:25-31

[7]刘堃,林生,等.无线网络安全防护(译著)[M].北京:机械工业出版社.2003

The Research and Applications of The

Wearable Wireless Network

ZHENG

Wu 1 , JIN

Chun 2 , YANG

Zhi-yuan 1

(1.Dep.of Application Technology,Chongqing University of

Posts and Telecommunications, Chongqing,400065,China;2.

Chongqing Bluetooth Wireless Technology Research

Institute, Chongqing,400039,China )

Abstract: According to the idea of

WearComp, This work firstly proposes conception of the

Wearable Wireless Network ( WWN ) and constructs the WWN

model based on Bluetooth technology and ZigBee

technology, then analyse service principle of the model

and illustrate key technologies of the WWN. Lastly, the

prospective applications of the WWN in several fields

are given .

Key Words: Wearable Wireless Network

Bluetooth ZigBee Model

作者简介:

郑武,男,1974年生。重庆邮电学院讲师,硕士。主要从事无线局域网、网络安全等方面的教学和科研工作。

金纯,男,重庆蓝牙无线技术研究所所长,美国芝加哥Illinois大学计算机专业博士。现主要从事无线局域网方面的研究和开发工作。

杨致远,男,重庆邮电学院讲师。

上一页:DTV消息业务平台及其技术探讨

下一页:基于广电网的蓝牙红外通讯遥控器设计

|